イーサリアムのスケーラビリティ問題を解決するPolygonとは

Polygon(ポリゴン)は、イーサリアム互換のブロックチェーンネットワークを構築・接続するためのプロトコルおよびフレームワークだ。イーサリアムのスケーラビリティ問題を解決することを目的としており、イーサリアムやその他のブロックチェーンとの相互運用を可能にする。

ポリゴンはスケーラブルなソリューションを提供し、イーサリアムに接続することでマルチチェーンのイーサリアムエコシステムをサポートする。イーサリアムとの互換性を保ちつつ、セカンドレイヤー技術によりイーサリアムのスケーラビリティや高騰するガス代(取引手数料)の問題を解決することが可能だ。

ポリゴンは元々、Matic(マティック)の名称で2017年に開発がスタートしたプロジェクトだ。インドのブロックチェーンコミュニティで活動をしていたジャインティ・カナニ氏とサンディープ・ネイルワル氏およびアヌラグ・アルジュン氏の3名が共同創業し、のちにセルビアのミハイロ・ビェリック氏が運営チームに加わっている。

マティックは、この4人をコアメンバーに世界中の協力者からなる分散型チームによって構築された。2020年5月のメインネットローンチ後、2021年2月にリブランディングを行い、マティックからポリゴンに改名している。

当初は、イーサリアムのセカンドレイヤー技術として、スケーラビリティ問題を解決するために開発を進めてきた。しかし、ポリゴンはセカンドレイヤーでありながらも独自のコンセンサスアルゴリズムとネイティブトークン「MATIC」を持つユニークなプロジェクトとなっている。そのため、機能的にはレイヤー1ブロックチェーンと見なすことも可能だ。

つまりポリゴンは、単にイーサリアムに接続されるセカンドレイヤー技術に留まることなく、その先を目指すためにリブランディングを行ったことになる。

ポリゴンは2019年4月に、仮想通貨取引所バイナンスのIEOプラットフォームLaunchpad(ローンチパッド)にて、IEOによる資金調達を実施した。仮想通貨MATICを販売し、560万ドル(約6億円)の資金調達に成功している。

MATICの発行上限は100億MATICだ。用途として、主にポリゴン上のサービスの利用手数料とマルチチェーンイーサリアムへのゲートウェイであるポリゴンのステーキング用報酬に使用される。MATICは、イーサリアムの共通規格であるERC-20に準拠して発行されるトークンだ。

Polygonの仕組み

ポリゴンのビジョンの中心にあるのはイーサリアムだ。イーサリアムは、DAppsによる分散型金融(DeFi)やブロックチェーンゲーム、NFTアートといったさまざまなアプリケーションに採用されている。

しかし、イーサリアムはその人気の高さから、トランザクション数が増加しネットワークが詰まってしまい、結果的にガス代が高騰するなど深刻な問題を抱えるようになった。優れたDAppsが増えイーサリアムの需要が高まったことで、スケーラビリティ問題がサービスの存続を脅かすようになってしまっている。

そこで登場したのがポリゴンだ。セカンドレイヤー技術に該当するポリゴンは、イーサリアムのブロックチェーンに変更を加えることなく、イーサリアムをサポートするソリューションとして機能する。

ポリゴンは、イーサリアムとイーサリアムのサイドチェーン技術Plasma(プラズマ)、およびプルーフオブステーク(PoS)を応用した独立チェーンとなっており、マルチチェーンシステムを構築している。ポリゴンを使うことで、イーサリアムの高いセキュリティを犠牲にすることなく、高騰するガス代や遅延するトランザクション処理の問題を解決することが可能だ。

ポリゴンのネイティブトークンであるMATICは、ポリゴン上に構築されるプロジェクトでの手数料やポリゴンネットワークの維持ないし開発に携わる開発者へのインセンティブとして使用される目的で発行されている。

イーサリアムとの互換性を持ち合わせているポリゴンは、イーサリアムブロックチェーン上で開発したサービスをそのまま使用することも可能だ。また、ポリゴンの持つブリッジ機能は、異なるブロックチェーン同士を相互に接続することを可能にし、レイヤー1とセカンドレイヤーの橋渡しとしての役割も担っている。

DeFiなどイーサリアム上のサービスをポリゴンで利用する場合、PoSのバリデーターによって承認作業を行うため、短時間でのブロック承認が可能だ。そのため、ガス代は高騰しにくくなるとされている。ちなみに、ポリゴンで処理可能な1秒間の最大トランザクション数は6000~7000になるという。イーサリアムが10~15程度であることを考えると、ポリゴンの処理性能の高さがわかるだろう。

Polygonの開発者支援

ポリゴンは、分散型を徹底して目指し、開発者が安心安全に大規模なDAppsの構築を行えるようプラットフォームを提供している。イーサリアムのネットワークサイズやセキュリティ、効率性、有用性などを拡大し、開発者が魅力的なDAppsをより早く市場に投入できるよう支援していく。

ポリゴンは、DApps開発者向けにプリセットのブロックチェーンネットワークをワンクリックで展開できる仕組みを有している。アプリケーションごとに独自のカスタムネットワークを開発するために、豊富なモジュールセットも用意している。

また、イーサリアムや他のブロックチェーンネットワークと任意のメッセージを交換するための相互運用性プロトコルも備えている。トークンやコントラクトコールなど任意のメッセージパッシングのネイティブサポートから、外部システムへのブリッジによる相互運用性まで提供する。

カスタムネットワークを使った開発者には、Polygon SDKを提供している。プログラミング言語Goで記述されたPolygon SDKは、モジュール式で拡張可能なフレームワークである点が特徴だ。

Polygon SDKには、カスタムビルドのEVM(イーサリアムバーチャルマシン)実装があり、開発者はSolidityやVyperなど好みのスマートコントラクト言語を選択できる。また、MetaMaskやその他のウォレット、イーサリアム関連の開発ツール、ライブラリなどイーサリアムエコシステムを幅広くカバーしている。

Polygon SDKは、主要なコンポーネントをモジュールとして提供することを基本としているため、開発者に優しいプラグインシステムだといえるだろう。

インターオペラビリティプロジェクト「Polkadot」との違い

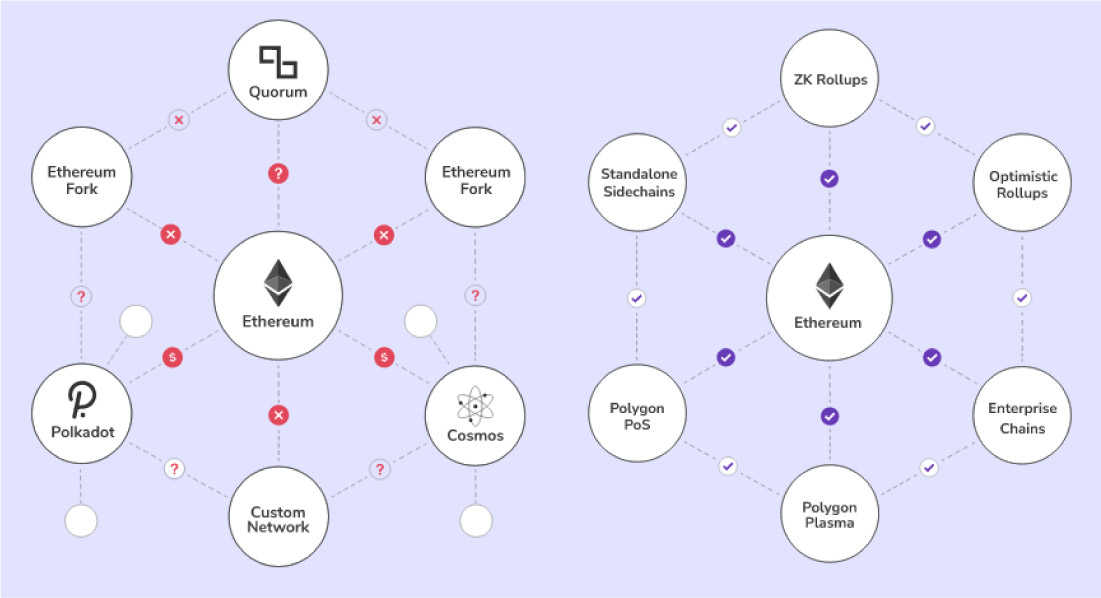

ポリゴンはイーサリアムとの互換性を持つネットワークであることから、類似するインターオペラビリティプロジェクトであるPolkadot(ポルカドット)と比較されることが多い。

両者は、互いにマルチチェーンシステムの構築を目指し開発が行われてきた。しかし、ポルカドットはあくまでも異なるブロックチェーンの相互運用性に焦点をあてて開発が行われている。異なるブロックチェーン、異なる仮想通貨の取引を主体とするプロジェクトだ。

一方、ポリゴンは既にイーサリアム上で提供されているアプリケーションが抱える問題を解決することに焦点を当てている。そのため、DAppsの開発者がプラットフォームをイーサリアムからポリゴンに変更または拡張するといったケースも少なくない。中には一からポリゴンを使ってDAppsを構築する開発者もいるが、どちらにせよイーサリアムの代替的なプラットフォームとして位置付けられている。

イーサリアムとの互換性を持つネットワーク多々あるものの、それぞれ開発目的は異なるのだ。ポリゴンは、DApps開発に重きをおいたセカンドレイヤー技術といえるだろう。

ポリゴンはイーサリアムに互換性を持つレイヤー1チェーンを増やすのではなく、イーサリアムのセカンドレイヤーを増やすことを目指している 出所:https://polygon.technology/

Polygonのユースケース

ポリゴンのリブランディング後、さまざまなDAppsがポリゴンへの対応を発表している。特に、DeFiやNFT関連のプロジェクトが次々とポリゴンへの対応を明らかにしてきた。

背景には、やはりイーサリアムのスケーラビリティ問題によるガス代の高騰がある。DApps自体がどれだけ優れていようとも、手数料が高すぎては利用されず、また取引がいつまで経っても確定されない状況は、ユーザーにとっても不利益を被る可能性が高いといえる。

そうした状況から、イーサリアム上のプロジェクトは代替システムとしてポリゴンを選択し、サービスの提供を継続するに至っている。ポリゴン対応の数々のプロジェクトを見ると、イーサリアムエコシステムが巨大なものになりつつあることがわかると同時に、いかにスケーラビリティ問題が深刻であるのかもについても見て取れる。

DeFi

2020年から2021年にかけて、DeFiと呼ばれる金融領域におけるブロックチェーン活用が急速に加速した。しかし、現状のDeFiはイーサリアムのスケーラビリティ問題によって市場の拡大に歯止めがかかっている。

金融サービスにとっての取引遅延や手数料の高騰は何よりも重要な問題だといえるだろう。そのような状況から、主要なDeFiプロジェクトはこぞってポリゴンへの対応を進めている。

イーサリアム上のDEX(分散型取引所)として、トップ3の規模を誇るSushiSwap(スシスワップ)は、2021年3月にポリゴンへの対応を発表している。ポリゴンが2021年2月にリブランディングされたことを踏まえると、非常に早いタイミングで対応していることがわかる。

また、DeFiレンディングプロトコルのAave(アーベ)は、MATICの総供給量のうち1%にあたる4000万ドル相当を、ポリゴン上のアーべネットワークで流動性マイニングに割り当てるプログラムを提供している。

その他には、主にステーブルコインを対象にしたDEXのCurve(カーブ)や、DeFiアグリゲーターの1inch(ワンインチ)もポリゴンに対応している。DeFiでは、こうしたポリゴンへの対応が次々と発表されている状況だ。

ポリゴンに対応しているDeFiの一例 出所:https://awesomepolygon.com/

NFT+ゲーム

NFTを利用したブロックチェーンゲームやNFTのマーケットプレイスなども、ポリゴンへの対応が続々と行われている。日本国内でも、人気ブロックチェーンゲームMy Crypto Heores(マイクリプトヒーローズ)がポリゴンとの提携を発表済みだ。またNFTマーケットプレイスnanakusa(ナナクサ)では、ポリゴンによる決済に対応している。

世界最大手のNFTマーケットプレイスOpenSea(オープンシー)では、ガス代の削減に向けて複数のブロックチェーンに対応することを表明。そのうちの一つとしてポリゴンも含まれている。

また、NFTとVR(仮想現実)を組み合わせたDecentraland(ディセントラランド)やThe Sandbox(サンドボックス)といったメタバース関連のプロジェクトでも、ポリゴンへの対応が進められている。その他のブロックチェーンゲームもポリゴンに対応するなど、エンタメ・ゲーム分野でも盛り上がりを見せている。

ポリゴンに対応しているNFT+ゲームの一例 出所:https://awesomepolygon.com/

Polygonの今後

ポリゴンは、2021年に入ってからデジタルアートやブロックチェーンゲームによるNFTブームの影響を受け、NFTの利用を加速させるべくPolygon Studioを立ち上げた。Polygon Studioは、NFTの発展を目的に、大手IPやNFTアーティスト、ゲーム業界をサポートすることで、NFT市場に参入しやすい環境を構築することを目的としている。

また、ポリゴンはセカンドレイヤー技術として、PlasmaやPoSの他にもzkRollupやOptimistic Rollupのサポートを予定している。選択肢として、より多くのセカンドレイヤー技術の提供を考えているという。

それに加えて、ポルカドットのように異なるブロックチェーンの相互運用性を強化し、開発者が安心して大規模なDAppsを開発できるよう環境整備を進める計画だ。イーサリアムとポリゴンの組み合わせは、ブロックチェーンの実用性を高めてくれる一つの手段として期待できるのではないだろうか。

【関連記事】